臆病な春を悔やんだ。欺瞞を憎み、呪縛と抑圧から自分を解放して走り続けた。その無邪気で傲慢な夏も過ぎてしまったが、 君はとうに気づいていただろうね? 自己犠牲の尊さを思う秋。年が変われば60歳になる。振り出しに戻るのが還暦なら、やり直したいことはたくさんある。チャコは・・・どうしているだろう? 僕はここにいる。

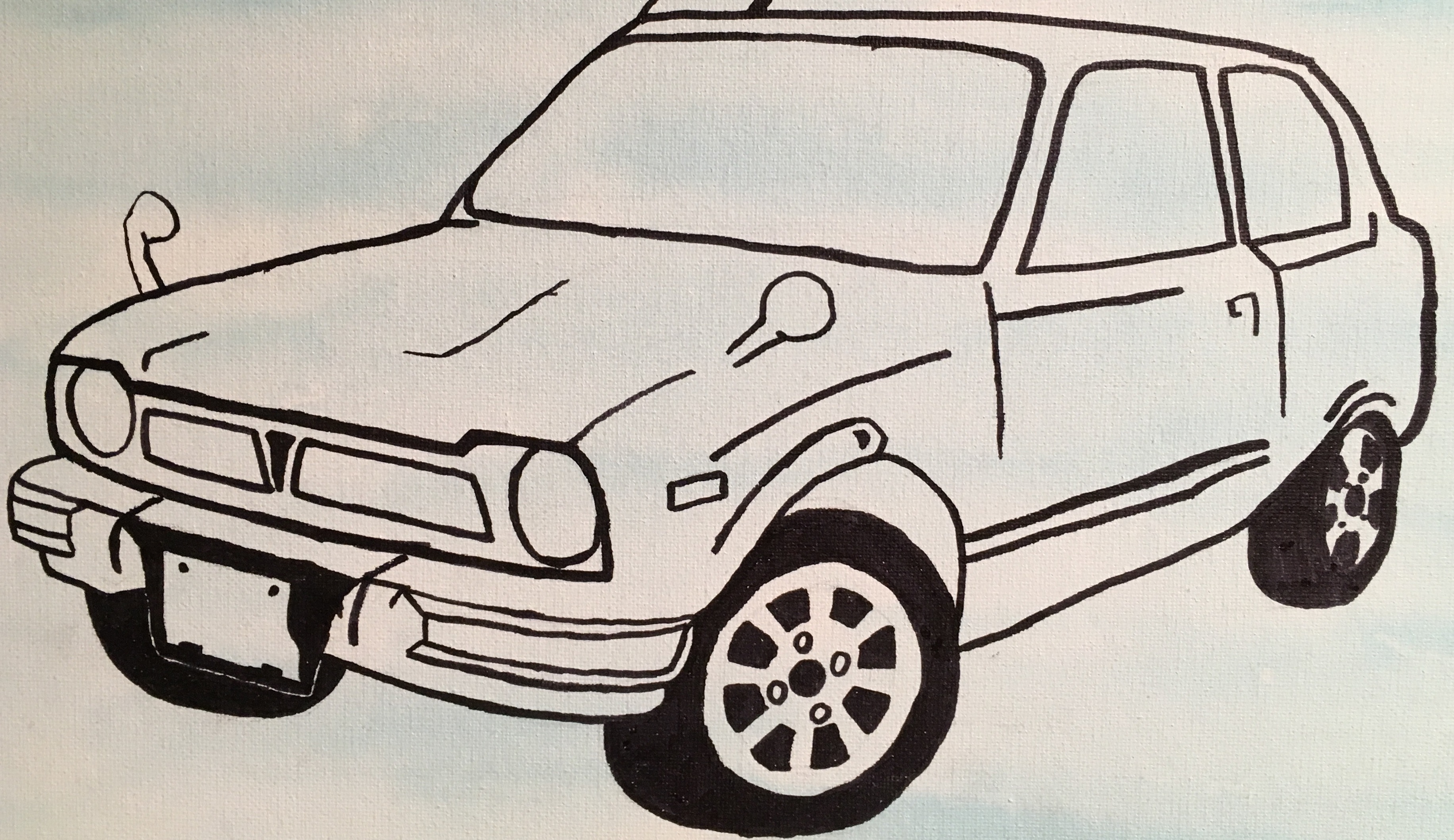

大学2年の夏、手に入れた初めての車は1972年製シビックだった。高性能版のRSではなく標準仕様のGLで5万円。バイトして買った濃緑色のこの車を僕はたいそう気に入って、チャコと名付けて磨き込んで乗っていた。僕にとってチャコは忘れることのできない思い出だ。悔しさと、そしていまとなっては・・・感謝の念のまじる、限りなく切ない思い出だ。

6年間も同じ学校に通ったというのに、どういうわけかまともに口がきけなかった。極楽寺の酒屋の三姉妹は評判の美人揃いで、教育実習に来た次女もイカしていたが、一番下のチャコは中学のまだガキのような男子生徒たちがこぞって胸をときめかせるようなカワイ子ちゃんだった。

ある夏の日、同級生で連れ立って鎌倉の市営プールへ行ったとき、その仲間にチャコもいた。クラスは隣だったから一緒に何かをする機会は稀だったが、僕とチャコはまあまあ近しい仲間グループにいたとはいえる。まったく接点のない同級生もいたのだから僕は幸運だっただろう。しかし、そこからはまったくの不運だった。カッコつけてみせようというつもりはなかったのに、水の冷たさもあって僕は脚をつってしまって、チャコの眼の前でひどく恥ずかしい思いをした。脚をつること自体は珍しいことでもないだろうし、ひどく取り乱したわけでもなかったが、その頃の僕は同級生たちより精神的に幼かった。幼かったがゆえに、この件は大失態としてトラウマになって僕をいっそう臆病にし、チャコから自分を遠ざけるように作用した。気持ちとは正反対に・・・。バカバカしいが、それが僕の「幼さ」というものだった。

高校へ行っても同じクラスになることのなかった運命も悔しいが、強く惹かれているゆえに敬遠している、というような屈折した心理は続いた。朝、通学路の坂道で一緒になった時に緊張して何の話を持ち出していいかわからず、苦悶を隠そうとしてよそよそしい態度をとったこともあった。チャコのことはいつもどこかで意識していながら、遠くから仰ぎ見る女神のような高みに置いてその意識から逃げていた。「オレは敬遠しているな」と客観視することはたびたびあったが、他に気になる子も何人かいたりして、そんな思春期の移り気も手伝ってうやむやにし続けた。自分のなかで半ば封印されていたような感情と、そこから逃げていた自分を明確に自覚したのは、大学へ行って一人暮らしをするようになってからだった。

ある日突然思い当たったわけではない。新興学園都市とは名ばかりの田舎の大学へ行ったので、都市を離れた人恋しさみたいなものも作用しただろう。ずっと胸の中にあった慕情にはっきり気づいた時、なんて間抜けな野郎なんだと自分に腹が立った。どうしてもっとしっかり心のなかを見つめてこなかったのかと悔やんだ。

後悔は少しだけ成長した証だったのだろうが、いまさら告白できないと感じていたのは依然として幼稚さの抜けないしるしで、何よりたいへん不幸なことだった。そのとき会いに行くべきだったのだ。会いに行って「好きだった」と告白するべきだったのだ。失われた時間を取り戻すことはできないにしても本当の気持ちから逃げていた自分への落とし前をつけるべきだった。いや、実行していたら、チャコには迷惑な話だったろう。しかし、青臭さの抜けない二十歳そこそこの男子にとっては、そんなばかばかしい行動に走る方がまだ救われたことだろう。もちろん玉砕覚悟で・・。そうしてこそ、この青春ストーリーは完結できて、僕はおそらく痛烈な失恋の痛手の中から大いなる再生を遂げて、異なる輝かしい人格を築いていたかもしれなかった。

しかし、できなかった。時間がたっぷりあって、好きなことができる呑気な大学生活を享受しながらも、つい数年前の高校時代に二度と戻れないという喪失感は大きかった。僕は冷笑的になっていった。たかだか恋愛感情にすぎないとはいえ、精神的な成熟に程遠い僕にはかなりの影響をもたらしたのだった。

自己欺瞞は自分の首を絞めるだけだという考えが僕の中に根を張った。逃げず、自分を縛らず、自由に、素直にいたいと願った。生来、明朗ではしゃぎがちなタイプだったはずだが、内面で自分の感情のありかをつねに探るようになった。明るく見えて少し狷介で超然としたところのある僕のキャラクターは、この時期に出来上がったと言えるだろう。フットボールに入れ込んで大きな膝の怪我をしたことや、他の様々な要因も作用したには違いないが「根暗」と言われても弁解できない性格だったかもしれない。まあ、悪い面ばかりではなかっただろう。ただ、取り返しがつかない、という思いは正しくはなかっただろう。諦めることは必要だが、同時に、やり直すことはできると考えることも、必要なのだ。

チャコという名の車を、僕は大事にしてどこへでも乗って行った。恋愛にはシニカルでずっと彼女もできなかった。その後の人生で車は何台も乗り換えてきたが、濃い緑のシビックはいまも僕の心の特別な位置にある。チャコは、どうしているだろう? 最後に彼女を見かけたのは高校卒業間近の冬の午後、淡い光の差し込む放課後の教室だった。

過ちならこれまで数多く繰り返してきた。真実だと信じることがあっても、当の自分が変わっていくという現実を、苦い思いで噛み締めてきた。自分を偽ることはできない、という態度は聞こえはいいが、そのままでは我が儘で自己中心的な子どもと同じだと、いまではわきまえている。若い頃なら、傲慢なまま突っ走ることがあっても許されたかもしれない。ただ、そうする自分を見つめて、学ばなくてはならなかったはずだ。40数年後のいま、僕はここにいて、幸せに暮らしている。学び足りていないとしても、自分に嘘はつけないという思いでここまで生きてこれたおかげだし、それを自尊心といえば内心忸怩たるものもあるが、そうやってどうにか生きてこれたからこそ、ときに自分を殺し自分を捨てることの尊さを知りえたのだろう。セピア色のチャコの写真が、いまは穏やかに僕の心の中を照らしている。